目次

ストレスが私たちの心身にもたらす影響

ストレスという言葉は日常的に使われていますが、具体的にはどういったことが私たちの身体(専門的な用語では「生体」とも言います)の中で生じるのでしょうか?少し専門的になりますが、本記事では、ストレスによって生じる心身の反応とそのメカニズムについて紹介したいと思います。

ストレスとは、「外部からの刺激によって生体内に生じる歪みの状態」を指しますが、そもそも私たちの身体には、環境の変化に適応し、生体内の環境を一定に維持させるためのシステムが備わっています。このシステムを、「ホメオスタシス(生体恒常性)」と呼びます。

たとえば、人間は気温が高いときは汗をかき、汗をかくと喉が渇きます。汗をかくのは外気温の変化に伴って上昇する体温を下げるためであり、喉が渇くのは適切な水分量を維持するための給水を促すためで、いずれも、ホメオスタシスの働きによるものです。

このように、どのような環境下でも、生体内はホメオスタシスによって一定に保たれているのですが、この生体内のバランスが崩れた状態が、いわゆる「ストレス状態」であると考えられます。

ネガティブストレスとポジティブストレス

ストレスと聞くと、まずは悩みや苦しみなどからくるネガティブなものを想像するでしょう。ですが、楽しいことやうれしいことといったストレスとは無関係に思える事柄も、実はストレスの引き金となる可能性があります。

このようなストレスは、ネガティブストレスとの対比から「ポジティブストレス」と呼ばれたりします。ポジティブストレスは、身体にとって受け入れられるストレス、もしくは心身に有益なストレスです。しかしながら、薬も過ぎれば毒となります。

すなわち、ポジティブストレスも極端に強くなれば、有害ストレスに転じてしまうことがあるのです。

たとえば、自身の結婚や昇進、子供の進学や独立などは一般的に喜ばしく張り合いのある出来事ですが、その反面、環境の変化や責任の増大などがストレッサーとなる可能性も秘めています。そこで頑張りすぎてしまうと、心身の健康に不調をきたしてしまうかもしれないのです。

逃げるか戦うか――「闘争か逃走」反応

さて、生体内にストレスが生じることによって、私たちの心身にはどのような変化がもたらされるのでしょうか。既に述べた通り、私たちの身体は環境の変化に何とか適応しようと、生体内部の環境を一定にするためにホメオスタシスの機能が働きます。

とはいえ、やはりそれだけでは環境の変化に十分に対応することはできません。たとえば、身の危険を感じるような状況に遭遇したら、あなたはどうしますか?その状況から一目散に逃げるか、もしくは、その状況において外敵が存在する場合は戦って倒さなければならないでしょう。

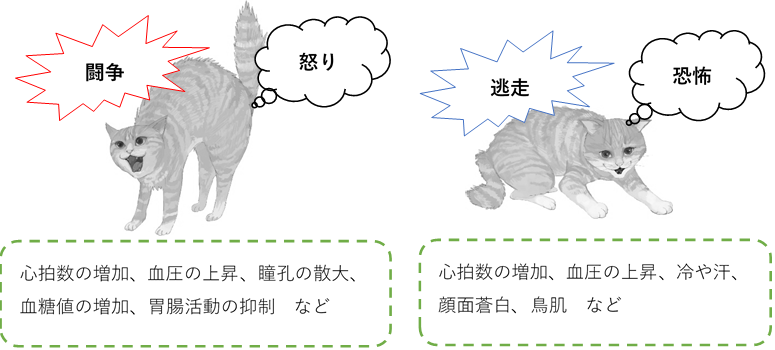

生理学者であるキャノン(Canon, 1929)は、このような緊急状態における人間の身体面と心理面の関係性を説明するために「緊急反応説」を提唱しました(図1参照)。

緊急反応は「闘争か逃走反応(fight or flight reaction)」とも呼ばれます。危険な状況に直面して一時的に強い感情が生じる際、それに伴ってさまざまな身体的変化も生じます。

具体的には、血流量を増やして全身の筋肉に酸素と栄養素を素早く供給するとともに、万が一の怪我に備えて出血を少なくしたり血液の凝固を早めたりするための変化です。これらは、戦うあるいは逃げるといった次の行動を起こすための「準備状態」を作り出します*1。

したがって、緊急反応は短時間であれば適応的な反応といえますが、一度生じた変化(たとえば、血圧の上昇や筋緊張)が元のレベルまで戻らずに慢性化すれば、はたしてどういうことが起こるでしょうか。

極度の緊張状態が続けば、当然生体は疲労してしまいます。加えて、心臓や全身の血管を酷使することになり、循環器系の疾患に繋がる危険もあるのです。

適応のための共通反応――汎適応症候群

一方、生理学者のセリエ(Selye, 1936)は、生体にストレッサー(ストレス要因)が加わると、そのストレス作用がどのようなものであっても一定の反応経過を辿るというストレス学説を提唱しました。

一連の反応は、生体にとって適応的な反応であることから、「汎適応症候群(General adaptation syndrome: GAS)」とも呼ばれます。

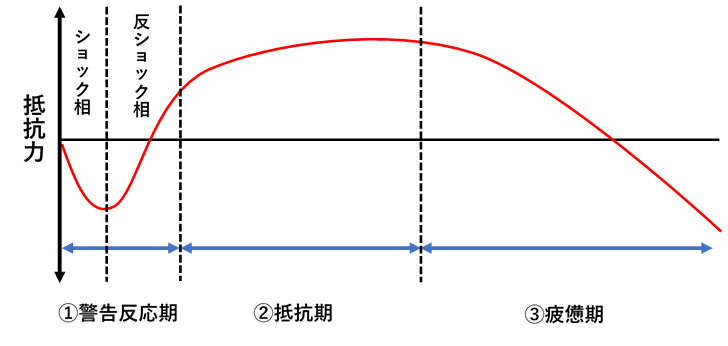

図2のグラフは、生体が強いストレッサーにさらされ続けた際に起こる反応の時間的経過を示したものです。GASの反応は、大きく①警告反応期②抵抗期③疲憊期の3つに分けられます。

①警告反応期 生体が突然有害なストレッサーにさらされて生じる反応で、この時期はさらにショック相と反ショック相に分けられます。ショック相は、ストレッサーに突然さらされた生体がショック状態を起こしている時期です。血圧低下や血糖値低下、筋緊張の抑制などの現象が見られ、大体数時間から1日程度持続します。続いて、反ショック相は、突然のショックから立ち直り、ストレスに対する適応反応が本格化し始める時期にあたります。そのため、血圧や血糖値の上昇といったショック相とは真逆の反応が起こります。

②抵抗期 有害なストレッサーに対する抵抗力が増し、ストレッサーと抵抗力とがバランスを保つことによって一旦は安定を迎える時期にあたります。この時期にストレッサーが弱まるか取り除くことができれば、ストレス状態から回復して健康を取り戻すことができます。しかしながら、抵抗期の間にストレッサーに抵抗するためのエネルギーを消費しすぎてしまうと、やがて限界を迎えます。

③疲憊(ひはい)期 長期間にわたって継続するストレスに生体が対抗しきれなくなり、段階的に抵抗力(ストレス耐性)が衰えてくる、いわばエネルギー切れの状態を示します。この時期は、「ショック相」と同様の生体機能の低下や不適応が見られます。さらに、有害なストレッサーが弱まらず、疲憊状態が長期にわたって続けば、最悪の場合は死に至ることもあります。

ストレス反応の3分類

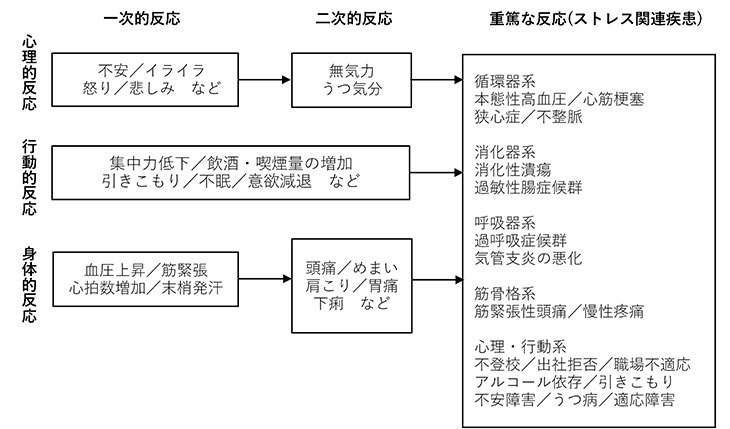

私たちがストレッサーにさらされると、生体内においてストレスが生じた状態となり、ストレス反応として現れます。ストレス反応は、大きく分けて心理的反応、行動的反応、身体的反応の3つに分類され、時間の経過とともに変化します(図3参照)。

心理的反応は、主に情緒面に現れる反応のことであり、不安や怒り、無気力、うつ気分などがあげられます。行動的反応には、集中力の低下や引きこもり、不眠などが含まれます。

身体的反応とは、心拍数の増加や血圧の上昇、筋緊張といった身体の生理学的な変化や、頭痛・胃痛といった痛みなど身体に生じる反応、症状を指します。これらの反応を比較すると、行動的反応は他の反応に比べて観察可能なため、本人だけでなく周囲の人でも比較的気づきやすいといえるでしょう。

なお、ストレスチェックでもよく使われている厚生労働省の研究グループが作成した職業性ストレス簡易調査票では、ストレス反応に関する項目として「活気」「イライラ感」「疲労感」「不安感」「抑うつ感」「身体愁訴」が取り上げられています。

適度なストレスはむしろ必要

では、ストレッサーやストレスが全くない状態というのが、私たちにとって最良なのでしょうか。残念ながらそれも違います。「適度なストレス」があるからこそ、私たちにはストレスに適応するための能力が生まれるのです。

たとえば、納期の直前になって急に良いアイデアが降ってきたり、今日は定時で帰ると決めた日は普段よりも集中力が増してサクサク仕事を進められたり、といった経験はありませんか?

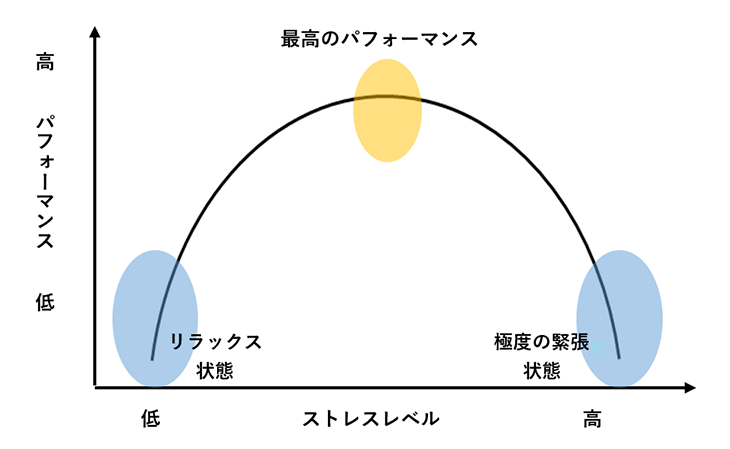

このように、適度なストレス(緊張感)を感じることによって仕事の効率が上がるといった現象は、ヤ―キース・ドットソンの法則(Yerkes-Dodson’s low, 1908)によって説明できます。

簡単に説明すると、パフォーマンスとストレスレベルには逆U字の関係があり、パフォーマンスはストレスレベルが高くなるに従って向上するものの、ストレスが最適なレベルを越えて高くなりすぎると再び低下するという法則です(図4)。

つまり、私たちがパフォーマンスを十分に発揮するためには、適度なレベルのストレスが必要なのです。セリエも「ストレスは人生のスパイスである」という言葉を残していますが、ストレスレベルは低すぎても高すぎても適切ではないということになります。

まとめ

ここまで、ストレスによって生じる心身の反応とそのメカニズムについて見てきました。

ストレス状態は短期間、もしくは適度なレベルであれば私たちにとって有益な働きをもたらしますが、長期間に渡って続くと心理面や身体面、行動面にさまざまな変化を引き起こし、最終的にはストレス関連疾患に至る危険性もあります。

私たちは、生きている限りストレスを避けて通れません。だからこそ、ストレスと上手に付き合っていくための対処方法を考えることが重要なのです。そのためには、自分が「普段どのくらいストレスを感じているか」「ストレスが溜まりすぎたらどんなサインが出るのか」を知っておくことが不可欠です。

たとえば、以前に比べて寝つきが悪くなった、飲酒量が増えた、イライラしやすくなったなどの心理・行動的な変化(図3のストレス反応における一次的反応)はストレスの高まりを示すサインと言えます。

そのようなサインをなるべく見逃さないようにし、サインに気が付いたときは早めのストレスケアを心掛けて、適切にストレスをマネジメントしましょう。

脚注

*1ヒトが危険な状況に直面した場合、行動が抑制される(フリーズする)こともあります。

行動抑制反応が生じると、感情面では諦めや不安、無力感および意欲の低下が生じます。

行動面では固着行動(フリージング)が起こったり、動物の場合は偽死反応を示すこともあります。身体面での変化としては、心拍数や血圧の低下、鳥肌などの反応が見られます。

引用文献

1) Selye, H. (1936). A syndrome produced by diverse nocuous agents. Nature, 138, 32.

2) Cannon, W. B. (1929). Organization for physiological homeostasis. Physiological reviews, 9, 399-431.

3) 濱治世・鈴木直人・濱保久(2001). 新心理学ライブラリー17 感情心理学への招待―感情・情緒へのアプローチ― サイエンス社.

4) 坂野雄二(監修)・嶋田洋徳・鈴木伸一(編著)(2004). 学校、職場、地域におけるストレスマネジメント実践マニュアル 北大路書房.

5) Yerkes, R. M. & Dodson, J. D. (1908). The relationship of strength of stimulus to rapidity of habit formation. Journal of Comparative Neurology and Psychology, 18, 459–482.