モラハラ(モラルハラスメント)とパワハラ(パワーハラスメント)は、相手の人格や尊厳、あるいは身体を傷つけるような「嫌がらせ」行為を指します。ハラスメントにはさまざまな種類がありますが、近年パワハラと同様に職場でのハラスメント行為として問題視されているのがモラハラです。今回は、モラハラとパワハラの違いとそれぞれの定義、職場で発生する原因などについて詳しく解説します。

目次

モラハラとは

モラハラ(正式名称:モラルハラスメント)とは、相手との関係性にかかわらず、主に精神的な攻撃によって相手を傷つける嫌がらせ行為です。家族間や恋愛関係にある人の間で発生する行為というイメージが大きいかもしれませんが、近年は職場でのモラハラ被害も報告されるようになっています。

言葉や身振り、態度などのみによって心に傷を負わせる行為であるため、肉体的な暴力に比べて被害が表面化しづらいことが特徴です。また、一般的にモラハラの行為者(加害者)はプライドが高いと言われており、他者から「立派な人」「優秀な人」として評価されている場合もあります。被害を申し出ても「優秀なあの人がそんなことをするはずがない」と取り合ってもらえず、周囲がモラハラ被害に気づきにくいケースも少なくありません。

パワハラとは

パワハラ(正式名称:パワーハラスメント)は、職場において優越的な立場を利用し、部下などに対して業務上必要な範囲を超えた言動を行い、相手の労働環境に害を与えることです。

厚生労働省の「あかるい職場応援団」では、パワハラを以下3つの要素をすべて満たすものとして定義しています。

<パワハラの定義>

- 優越的な関係を背景とした言動

- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

- 労働者の就業環境が害されるもの

「優越的な関係を背景とした言動」には、

同僚又は部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの

同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの

も含まれており、上司から部下だけではなく、部下から上司に対する行為もパワハラとして定義されます。ただし、注意や叱責があったとしても、客観的にみて業務上必要な指示や指導だと認められる場合はパワハラに該当しません。

モラハラとパワハラの違いとは

パワハラは立場の優位性の違いを利用し、精神的・身体的な暴力を含み行われるものですが、モラハラは立場にかかわらず倫理に反する言動や精神的な攻撃を行うことを指します。また、モラハラは職場以外に家庭や学校など、さまざまな場所で起こりえます。

ただ、厚生労働省が明示するパワハラの定義にも、モラハラにリンクする要素が含まれているため、職場の優位性を利用したパワハラは、広い意味でモラハラの一種であると言えるでしょう。厳密な定義は異なるものの、職場のハラスメント防止の取り組みにおいては、「これはモラハラ」「これはパワハラ」と切り分けることなく、包括的な対策を行っていくことが重要です。主な違いについては、以下の表にまとめています。

| 項目 | モラハラ | パワハラ |

| 法律上の定義 | 法律などで具体的に定義されているものではなく、倫理に反する言動を広く「モラハラ」と扱う傾向 | 改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)において明確に定義されている ハラスメント防止のための適切な措置を実施することがすべての企業に対して義務付けられている |

| 行為者と被害者の関係性 | 行為者が必ずしも優越的な地位にあるとは限らず、同僚間や夫婦間など、双方が対等な関係であっても起こりうる | 行為者と被害者の間に明確な力関係があり、立場の強さを利用して相手を傷つける行為 |

| ハラスメントが行われる場所 | 発生する場所を問わない 職場だけでなく家庭内や学校内など、さまざまな場所で起きる可能性がある | 原則として、職場内で発生するものと定義される |

| 暴力の有無 | 言葉や態度によって相手を精神的に追い詰めるもので、ほとんどのケースで身体への攻撃は含まない 特に、家庭内での暴力行為は「DV(ドメスティック・バイオレンス)」と呼ばれ、「モラハラ」とは分けられる | 殴る・蹴るなど身体に危害を与えるような行為も含まれる |

モラハラ・パワハラが職場で起こる原因

続いては、モラハラやパワハラが職場で発生する原因についてみていきましょう。

ハラスメントへの理解が少なく、自覚がない

まず挙げられるのは、ハラスメントに対する知識不足が原因となっているケースです。モラハラやパワハラの行為者は、「自分の行いがハラスメントに当たる」という自覚がないことがほとんどです。

「過去に同じような指導を受けたから」「喝を入れるつもりだった」という理由でハラスメントにつながる言動をし、指摘されて初めて認識することも少なくありません。このような個々の「アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見や思い込み)」がハラスメント行為を引き起こしている可能性があります。

上下関係が厳しい

上下関係が厳しい職場は、パワハラが起こりやすいと言えます。上司と部下、先輩と後輩など立場の線引きはある程度必要ですが、必要以上に優位性が強くなるのは問題です。また、上下関係が常に揺るがない環境では、上司が絶対的で部下はそれに従うものという図式が自然と成り立ちやすく、そこからパワハラにつながる可能性があります。上司に対して部下が常にイエスとなっている状況は注意が必要です。

失敗への許容度が低い

心理的安全性が低く、失敗が許されない職場は、些細な失敗でも必要以上に厳しい叱責をしたり、過剰なプレッシャーをかけたりすることがあります。これはそのままパワハラやモラハラに当たる可能性があると言えます。「失敗できない」ことが従業員にとって大きなプレッシャーとなり、気持ちに余裕がなくなるためパワハラやモラハラにつながる言動に発展しやすいのです。

業務量が多い、調整が難しい

業務量が多い職場は、定時までの間に業務が終わらず、残業が頻繁に発生します。業務の難易度が高い、業務量の調整が難しいなど、さまざまな事情で長時間勤務や休暇が取れない状態が続くと、肉体的にも精神的にも疲弊してしまいます。

疲労やストレスの解消が難しく、気持ちに余裕がなくなると、他者に対しても配慮しにくくなるため、コミュニケーションにも影響し、モラハラやパワハラが起きやすい状態になりかねません。適度な休暇は、心身の疲労回復やリフレッシュのためにも重要です。

社内のコミュニケーションが少ない

従業員同士のコミュニケーションが少ない職場では、パワハラやモラハラが起こりやすい傾向にあります。コミュニケーションが十分でないため、相手のことを考えず行き過ぎた言動になってしまったり、投げかけられた言葉に対して、反応が過敏になったりすることが原因です。良かれと思ってした言動でも、相手にとってはネガティブなこととして受け止められてしまうケースもあります。

モラハラとパワハラの職場での具体例

職場におけるモラハラやパワハラの具体例をチェックしていきましょう。

職場におけるモラハラ行為の例

モラハラには、暴言や侮辱、陰口などといった言葉による攻撃のほか、態度、行動によって精神的なダメージを与えるケースも含まれます。

<モラハラの具体例>

- 同僚やチームのメンバーがいる前で過剰に叱責する

- 「それでも◯◯大出身なの?」と能力や人間性を否定する

- 本人が近くにいるとわかっていながら悪口を言う

- 悪意のあるあだ名で呼ぶ

- 挨拶を無視する

- ランチや飲み会にわざと誘わない

- プライベートのSNSを監視する

- 恋人の有無や性的指向について聞き出そうとする

性的な嫌がらせであるセクハラや、妊娠や出産、育児休業にまつわる嫌がらせであるマタハラも、モラハラに該当します。

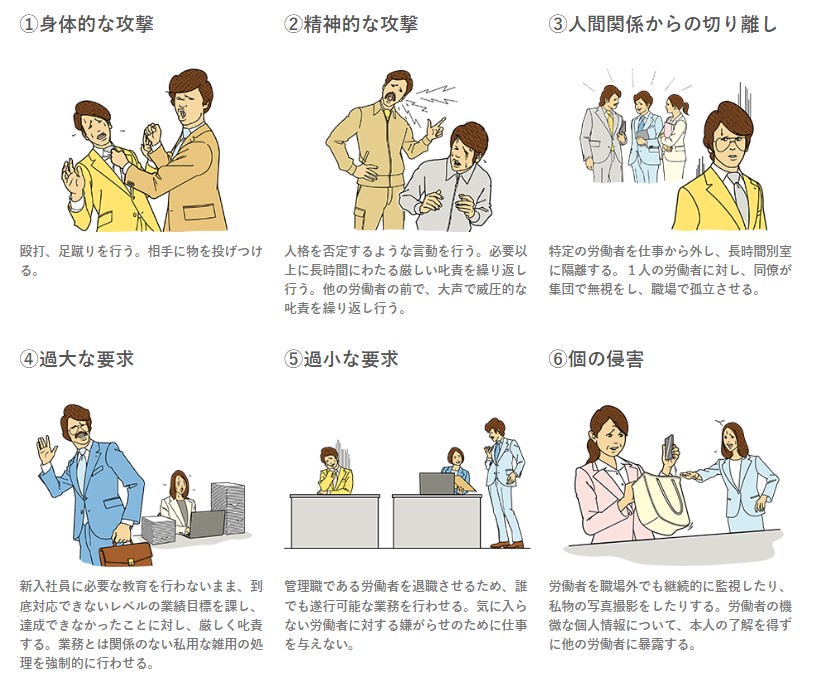

職場におけるパワハラ行為の例

パワハラには、物的・精神的な攻撃の両方が含まれます。

<パワハラの具体例>

- 殴る・蹴る、物を投げつける

- 目の前で机を叩くなどの威圧的な行為

- 「無能だ」「ダメな人間だ」といった人格を否定する発言

- わざと業務に関する情報共有をせず、ミスを引き起こさせるような環境をつくる

- 個人の力量以上の業務を押し付ける

- 力量があるのに過少な業務しかさせない

- SNSで個人が特定できるような書き方で誹謗中傷をする

- 新しく異動してきた上司の指示に反発して従わない

- 気に入らない上司を陥れるために、ハラスメントの事実がないにもかかわらず「ハラスメントがあった」と虚偽の申告をする

パワハラは上司から部下だけではなく、部下から上司に対して起こりうる可能性もあります。別部署から異動してきたばかりの上司への攻撃など、組織の中で不利な立場や弱い立場にある人へ行われる場合もパワハラです。

職場でのモラハラ・パワハラ対応方法

ハラスメント行為が発生した場合の対応方法や、ハラスメントを未然に防ぐために企業ができる対応をご紹介します。

職場のモラハラ・パワハラ被害対応の流れ

ハラスメントへの対応は、プライバシー保護の見地から慎重に進めることが必要です。一方で、時間をかけすぎるとその間にさらに深刻な事態に陥る可能性もあるため、速やかな対応も求められます。ハラスメント被害の相談や申告があった場合は、以下の流れで対応しましょう。

<ハラスメント対応の順序>

- 速やかかつ正確に事実関係を確認

- ハラスメントの有無の判断

- 調査報告書の作成

- 被害者への配慮の措置

- 加害者に対する処分等の措置

- 再発防止措置の実施

ハラスメント対応の詳しい流れは以下の記事でも解説しています。

ハラスメント防止の指針・措置を明確に示す

企業がどのようにハラスメント問題に対応していくのか、ハラスメント防止の指針・措置を定め、「ハラスメントを許さない」という姿勢を明確にすることが大切です。社内規定や就業規則などにパワハラやモラハラ防止のためのルールや措置、行為者への罰則を記載し、従業員全員が共通の意識を持てるようにします。経営層らトップが積極的かつ継続的に発信を続けることと併せて、リーフレットやコーポレートサイトに掲載するなどして、社内外に向け広く発信します。

全従業員を対象にハラスメント防止の研修を行う

一般には、ハラスメントの行為者になりやすい管理職など一部の従業員を対象とするケースが多いかもしれませんが、共通認識を持つためにも、すべての従業員にハラスメント防止の研修を受けてもらうことが望ましいでしょう。これにより、部署やチーム内におけるハラスメントの発生に気づきやすくなるという効果も期待できます。

具体的にどのような行為がハラスメントに該当するのかを理解し、適切なコミュニケーションの方法を知ることで、自分の言動の見直しと改善につなげます。新入社員、若手層、中堅層、管理職など、それぞれの職位や立場にマッチした内容で研修を行うこともおすすめです。

サーベイを活用して従業員や組織の状態を可視化する

多くの場合パワハラは、役職者など社内で立場の強い従業員から立場の弱い人を相手に行われます。また、モラハラは言葉や振る舞いなどによる嫌がらせのため、周囲が気づきにくく、実態が顕在化しづらいことも懸念点です。

ハラスメントに関するサーベイを実施することで、組織の状態を把握でき、予兆に気づけます。ストレスチェックのように年1回程度実施する「センサス」も有効ですが、パルスサーベイの活用がより効果的です。組織全体のハラスメント傾向をチェックする場合は、従業員が不安なく回答できるよう匿名で行っても良いでしょう。

早期フォローの観点から、パルスサーベイで個人を特定できるよう設定している場合は、その目的と閲覧権限についてしっかりと従業員に周知することが必要です。改善への取り組みをする際にもサーベイを活用すれば、従業員のエンゲージメントの変化を可視化でき、課題が解決傾向にあるかどうかを把握できます。

パワハラとモラハラの相談窓口を設置する

パワハラやモラハラに悩んだ時、すぐに相談できる窓口を設置することも重要です。既に何らかのカウンセリングサービスを利用している企業も多いかもしれませんが、ハラスメントの発生が疑われた場合に、専門機関とのしかるべき連携がスムーズに行われるサービスであることが望ましいと言えます。

対面での面談だけではなく、電話・メールなどにも対応していて、従業員が気軽に利用できるものを選びましょう。ハラスメント被害者自身の相談以外にも、他の従業員がパワハラ・モラハラ行為を受けているのを見聞きした時の通報窓口として機能させるのもおすすめです。設置後は、従業員に対して相談窓口の存在を発信するとともに、相談者のプライバシーが守られること、相談したことによって不利益が生じないことを丁寧に周知します。

モラハラ・パワハラなどのハラスメントの防止策を講じよう

ハラスメントは、相手を肉体的、精神的に傷つける行為であり、すべての従業員がハラスメント防止への意識を高めていかなければなりません。企業は従業員が安心して働けるような環境を提供する義務があり、モラハラ・パワハラの未然防止に向けた取り組みを進めるとともに、発生した場合には速やかに適切な対応を取ることが求められます。ぜひこの記事を参考に、社内の体制を確認し、ハラスメント行為が起こらないよう必要な対策を講じましょう。