メンタルの不調は自分自身で気づきにくいことも多く、知らず知らずのうちに悪化してしまうケースも少なくありません。職場全体でメンタルヘルス対策を進めていくにあたっては、自分自身でストレスに対処する「セルフケア」だけでは不十分です。マネジメントする立場にある管理職にも、部下の不調のサインを早めにキャッチして適切な支援を行っていく役割があります。今回は、職場のメンタルヘルス対策の「ラインケア」について、取り組みのメリットや具体的な実施内容をご紹介します。

目次

ラインケアとは

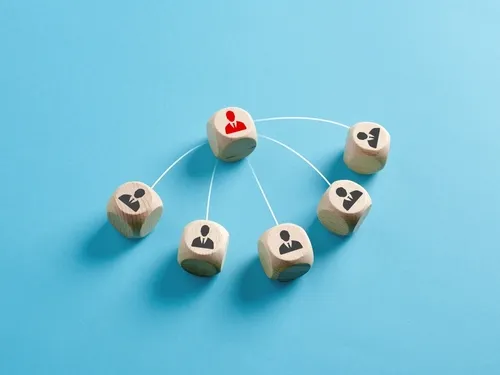

ラインケアとは、課長や部長など、上司にあたる管理監督者(管理職)が担うケアのことです。日頃から職場や部下の様子に目を配り、「いつもと違う」状態を早期に察知して相談に乗る、専門的なサポートにつなぐ、職場環境の改善を図ることなどを指します。具体的には、以下のような役割があります。

<ラインケアの役割>

- 部下の「いつもと違う」様子に気づき、不調を早期把握し、適切なケアが受けられるよう、産業保健スタッフや産業医につなぐ

- 部下からの相談に応じ、話を聴き、適切な情報提供や専門的なサポートへつなぐ

- メンタルヘルス不調によって休職していた部下の職場復帰を支援する

- 仕事の量や働き方の見直し、良好な人間関係の構築などを通して、働きやすい職場環境をつくる

メンタルヘルスケアには、「一次予防(未然防止)」「二次予防(早期発見)」「三次予防(職場復帰支援)」の3つの予防がありますが、ラインケアはこれらすべてに関わっており、幅広い役割を担っています。

ラインケアは厚労省が推奨する「4つのケア」のうちの一つ

厚生労働省は、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」において、企業のメンタルヘルス対策として「4つのケア」を掲げており、これらが継続的かつ計画的に行わることが重要だと説明しています。「ラインケア」はこのうちの一つにあたります。4つのケアの特徴と役割は以下の通りです。

| セルフケア | メンタルヘルス、ストレスに対する正しい理解を促し、自分のストレスに気づき、対処すること。企業は、適切なセルフケアができるよう情報提供や研修を行う。 |

| ラインによるケア | 部下を持つ管理監督者が実施するもの。管理監督者は日頃から職場に目を配り、部下のメンタル不調の早期把握、職場環境の改善、メンタル不調者の職場復帰支援などを行う。 |

| 事業場内産業保健スタッフ等によるケア | 専門的な知識を持つ産業保健スタッフと人事労務管理担当者が連携して行うもの。セルフケア、ラインケアの効果的な実施につなげるため、従業員や管理監督者を支援する。職場におけるメンタルヘルスケア施策の企画立案~実行まで中心的な役割を担う。 |

| 事業場外資源によるケア | 外部の専門的な機関や専門家のサポートや、サービスの利用によって実施するもの。社内の産業保健スタッフと協力し、より効果的な施策推進を目指す。 |

ラインケアによる職場でのメンタルヘルス対策が必要な理由

厚生労働省の「令和5年労働安全衛生調査(実態調査)」によると、「現在の仕事や職業生活に関することで、強い不安、悩み、ストレスを感じる事柄がある」と回答した労働者は82.7%にのぼりました。また、同調査によると、「メンタルヘルス不調により連続1ヵ月以上休業した、または退職した労働者がいた事業所」は13.5%で、年々増加傾向にあります。社会情勢の変化や少子高齢化による人手不足、働き方の多様化、人材流動性の高まりなど、企業と従業員を取り巻く環境が絶えず変化する中で、働く人のストレスや不安が高まりやすくなっているといえるでしょう。

もう一つの視点としては、従業員が自身の不調に気づき、無理をせずに専門機関を受診し休職を検討しやすくなっていたり、周囲が本人の異変に気づき配慮したりすることも考えられます。企業が実施するメンタルヘルス教育などの成果によって、隠れメンタル不調が減ったと可能性もあります。

従業員のメンタル不調の防止、改善を図るには、個人での対処に任せきりにするのではなく、引き続き組織としても対策を行い、すべての従業員がいきいきと働きやすい環境をつくることも重要です。

ラインケアのメリット

ラインケアを実施することは、従業員側にも企業側にもメリットがあります。それぞれチェックしましょう。

【従業員】メンタル不調の未然防止・悪化防止

管理監督者(上司)は、社内の産業保健スタッフや産業医などと比較すると、日常的に部下と接しているため、いつもと違う様子などから異変を捉えやすい機会も多いといえます。また、管理監督者は部下から不調の相談を受けるだけでなく、相談内容を踏まえて業務量や休暇取得を調整する、人事担当者や産業保健スタッフへの相談を促す、産業医との面談を勧めるなど、実効的な対策を行いやすい立場でもあります。普段の部下の様子を知っている管理監督者が、不調のサインを早めにキャッチすることで、従業員のメンタル不調の未然防止や悪化防止につながるでしょう。

【従業員】モチベーションの維持/向上

仕事の悩みや不調など、困ったことがある時に相談しやすい、真摯に話を聞いてもらえるなど、上司と部下の間で良好な関係性が築かれている環境では、従業員が一人でストレスを抱え込みにくいでしょう。不安な気持ちを抱えることなく、仕事に集中して取り組めます。

また、コミュニケーションを通して、上司が部下の性格や傾向、考え方などを理解していると、部下は「自分を理解してもらえている」と感じ、安心して働けます。心身の健康維持にもつながるため、仕事のモチベーション向上が期待できるでしょう。

【企業】生産性の向上

従業員が心身の不調を抱えながら仕事をしている「プレゼンティーイズム」の状態では、ミスが増えやすく効率が良くないといわれています。ラインケアによって従業員のメンタル不調にいち早く気づき、適切に対応できれば、プレゼンティーイズムの改善が期待でき、生産性の向上にも寄与します。

また、「ミスをしても責められない」「改善に向けた相談がしやすい」など、上司と部下のコミュニケーションが円滑にできていると、従業員は十分なパフォーマンスを発揮できるでしょう。

【企業】休職・離職リスクの低下

メンタル不調者への対処が適切に行われないと、部下はさらに不調を悪化させ、休職・離職につながることも少なくありません。人員不足によって残業が増える、サポートが受けられないといった状態が続くと、残る従業員の働く環境はさらに悪化する可能性があります。従業員の休職・離職は、企業にとって大きな損失となり、安定的な企業成長の妨げとなるおそれもあるでしょう。管理監督者(上司)が部下の心身の不調に早めに気づき、ともに改善に取り組むことで、休職や離職の防止につながります。

【企業】健康経営の取り組み促進

ラインケアは、健康経営の取り組みにつながる一歩でもあります。健康経営とは、企業が従業員の健康管理について経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。

心身に不調を抱えたまま仕事をしている状態では、その従業員が持つ能力やスキルを十分に発揮することは難しいでしょう。管理監督者(上司)が積極的にラインケアに取り組むことは、従業員が本来持つパフォーマンスを活かせるようになるだけでなく、チーム全体にもメンタルヘルス対策への理解が深まり、メンタルヘルス対策の取り組み意識の向上も期待できます。健康経営の取り組み推進は、企業価値の向上にもつながるため、組織としてもメリットが大きいといえるでしょう。

「健康経営」の詳しい内容は、下記の記事で詳しくご紹介しています。

ラインケアの取り組み方法

ここからは、ラインケアの具体的な取り組みについてご紹介します。

部下からの相談に耳を傾ける

日頃から部下とコミュニケーションを取り、部下に悩みがある際や仕事で困った時に、自発的に相談できるような関係性を築いておくことが重要です。いつもと違う様子がみられるなど、対応が必要と思われる部下については上司から声をかけることも必要でしょう。1on1ミーティングの機会を定期的に設けることもひとつの手です。

部下と話をする際は適度にうなずいたり、あいづちをうったりしながら、相手の表情や声のトーンにも意識を向け「傾聴」を心がけると良いでしょう。

「傾聴」については以下の記事で詳しく紹介しています。

職場環境の把握・改善を行う

職場のストレスは「仕事の要求度(プレッシャーや肉体・精神的負荷)」、「仕事の自由度」、「周囲からの支援」の3つの側面から捉えられます。日頃のコミュニケーションや面談を通して、仕事の量や裁量の見直しなども併せて行うなどし、職場環境の改善につなげていきましょう。また、ストレスチェックの結果をもとに集団分析を実施し、ストレス要因とみられる問題を把握し、改善に向けた適切な取り組みを組織的に進めていくことも重要です。

その他、オフィスのレイアウトや空調など物理的な職場の環境がストレス要因になっている場合もあります。職場環境の改善効果を期待できるため、管理職の立場から上申しても良いでしょう。

復職支援もラインケアの大きな役割

メンタル不調によって休職していた従業員の職場復帰をサポートすることも、ラインケアにおける大きな役割です。復職者は、「ちゃんと仕事に戻れるだろうか」「復帰したら病気が悪化してしまうのではないか」など、さまざまな不安を抱えながら職場に戻ってくるものです。

上司は、人事担当者や産業保健スタッフとも密に連携をとりながら、このような復職者の気持ちを受け止め、不安や緊張を軽減するとともに、今の健康状態に応じた業務の割り振り、通院のための業務調整など、現場でできる対応を行いましょう。管理監督者(上司)と復職者が適切にコミュニケーションを取り、良好な関係が築けていると、チームの他のメンバーの緊張感もやわらげ、お互いに働きやすい雰囲気が生まれます。

部下のメンタル不調のサインを見逃さないことが重要

ラインケアにおける管理監督者(上司)において何より重要なのは、部下の変化に早く気が付くことです。上司は部下にいつもと違う様子がみられたら、注意して観察し、必要に応じて声をかけましょう。メンタルヘルス不調にはいくつかのサインがありますので、ご紹介します。

<メンタル不調のサインの例>

- 早退、遅刻、欠勤などが増える。無断欠勤、勤務中の無断での長時間離席などがしばしば起こる

- 報告、連絡、相談がなくなる。会話が減る、または普段以上によく話すようになる

- ケアレスミスが増え、仕事のスピードや質が落ちている

- 表情が乏しく、元気がないように見える

- 服装や髪型などの身だしなみが乱れる

ラインケアを成功させるポイント

最後に、ラインケアを成功につなげるため、企業が押さえるべきポイントをチェックしておきましょう。

ラインケア研修を実施する

管理監督者(上司)が適切にラインケアを実施できるよう、企業側は対象者にラインケア研修を実施し、理解を促しましょう。メンタルヘルスに関する基礎知識だけでなく、部下とのコミュニケーションにおけるコツなど、マネジメント層に求められるコミュニケーションスキルの習得を行います。

<ラインケア研修の内容例>

- メンタルヘルスの基礎知識

- メンタルヘルス不調者に対する対応方法

- 休職、復職者への対応方法

- 「傾聴」の方法とコツ など

<こんな企業におすすめ>

・管理職に、メンタルヘルスの基礎を理解してほしい

・部下のメンタルヘルス不調を早期発見するスキルを習得してほしい

・理解するだけでなく、現場で実践してほしい

ラインケアを強化しメンタルヘルス対策を推進

ラインケアで取り組むべき内容は多岐にわたり、職場のメンタルヘルス対策においても重要な役割があるといえます。企業は、管理監督者(管理職)一人にこれらの取り組みをすべて担わせるのではなく、人事担当者や産業保健スタッフなどとも連携しながら、メンタル不調の未然防止と職場環境改善を目指しましょう。管理監督者向けのラインケア研修では、メンタルヘルスに関する基本的な知識や対応方法を伝えるとともに、日頃のコミュニケーションのポイントなどについても学べるような内容を設定し、より意義のある取り組みとしてラインケアを進めましょう。